今年もどんぐりが落ちる季節になってきました。去年も同じようにどんぐりを集めたのですが、とある事情からどんぐり染めをすることはなく、芽が出ているどんぐりのうち1つを鉢植えにして育ててみているところです。今回はどんぐりを使って絹糸と木綿糸、木綿布を染めてみました。2回に分けて別々に染めています。

1回目は絹糸と木綿糸を染めました。どんぐりはそのまま煮だして2回にわけて染料をつくりました。絹糸は淡いながらもきれいな肌色に染まり、木綿糸は赤みをおびた肌色に染まりました。2回目は別の絹糸と木綿布を染めました。どんぐりは途中でつぶして4回にわけて染料をつくりました。どんぐりをつぶしたことによりそのまま煮だすよりも濃い染液ができあがりました。

さらにもうひと手間で、前回クサギを染めた際の経験から木綿糸だけは乾いてから再度薄く糊付けをしています。これだけでかなり使いやすくなりました。ここから詳しく、できるだけ写真なども添えて今回の内容を残しておこうと思います。

どんぐりを拾って染料づくり

新しい季節がやってくると思い出したようにその季節の草木染めをしようとやる気になります。今回もどんぐりを拾ってきて草木染めをしようと思いたち、大量のどんぐりが拾える場所でどんぐり拾いからはじめました。

拾ったどんぐりの下ごしらえ

拾ったどんぐりを使ってそのままどんぐり染めをはじめてもいいのですが、去年の出来事から2日ほどバケツの上にザルを置いて様子をみていました。

去年の今頃どんぐりを見つけてどんぐり染めをしようとはりきったものの、どんぐりだから少し時間がたっても大丈夫だろうと、次に時間がとれる時に染めることにして部屋に置いていたところ、たくさんのどんぐり虫の幼虫が出てきてしまったのです(それはそれでかわいくて、成虫になるまで育てました)。

今回は虫を一緒に煮だしてしまうのを避けるために、なんとなくわかるようになってきた、どんぐり虫のいそうなどんぐりをよりわけ、さらに時間を置いてからどんぐりを洗って、どんぐり染めを始めました。

染液を煮出す

どんぐりは1回目2回目共にザル1杯分(1kgありました)をそれぞれ使用しています。

1回目(絹糸・木綿糸用)

- 水量:2 L×2(計4L)

- 絹糸(180g)、木綿糸(200g)

- 煮出し回数:2回、各20分

- 実はそのまま使用

2回目(絹糸・木綿布用)

- 水量:750ml×4(計3L)

- 絹糸(180g)、木綿布(軽量忘れ/特岡生地約36×100cm)

- 煮出し回数:4回、各20分

- 3回目に実をつぶして染液を濃くした

【1回目】絹糸・木綿糸を染めてみた

1回目は絹糸と木綿糸を染めてみました。

- 1ホーロー鍋にどんぐり1kgに対して水2Lを入れて火にかける

- 2沸騰後20分ほど煮る

- 3ザルを使って染液だけを別のバケツにわける

- 4わけたどんぐりをもう一度ホーロー鍋に戻して、新たに2Lの水を入れて再び煮る

(沸騰後20分は煮る)

- 5染液のほうはひしゃくを使って空気を含ませるように10回ほど混ぜる

- 6絹糸と木綿糸を入れて染める(20分)

※ときどき様子を見て均一に染まるように上下を返すなどする

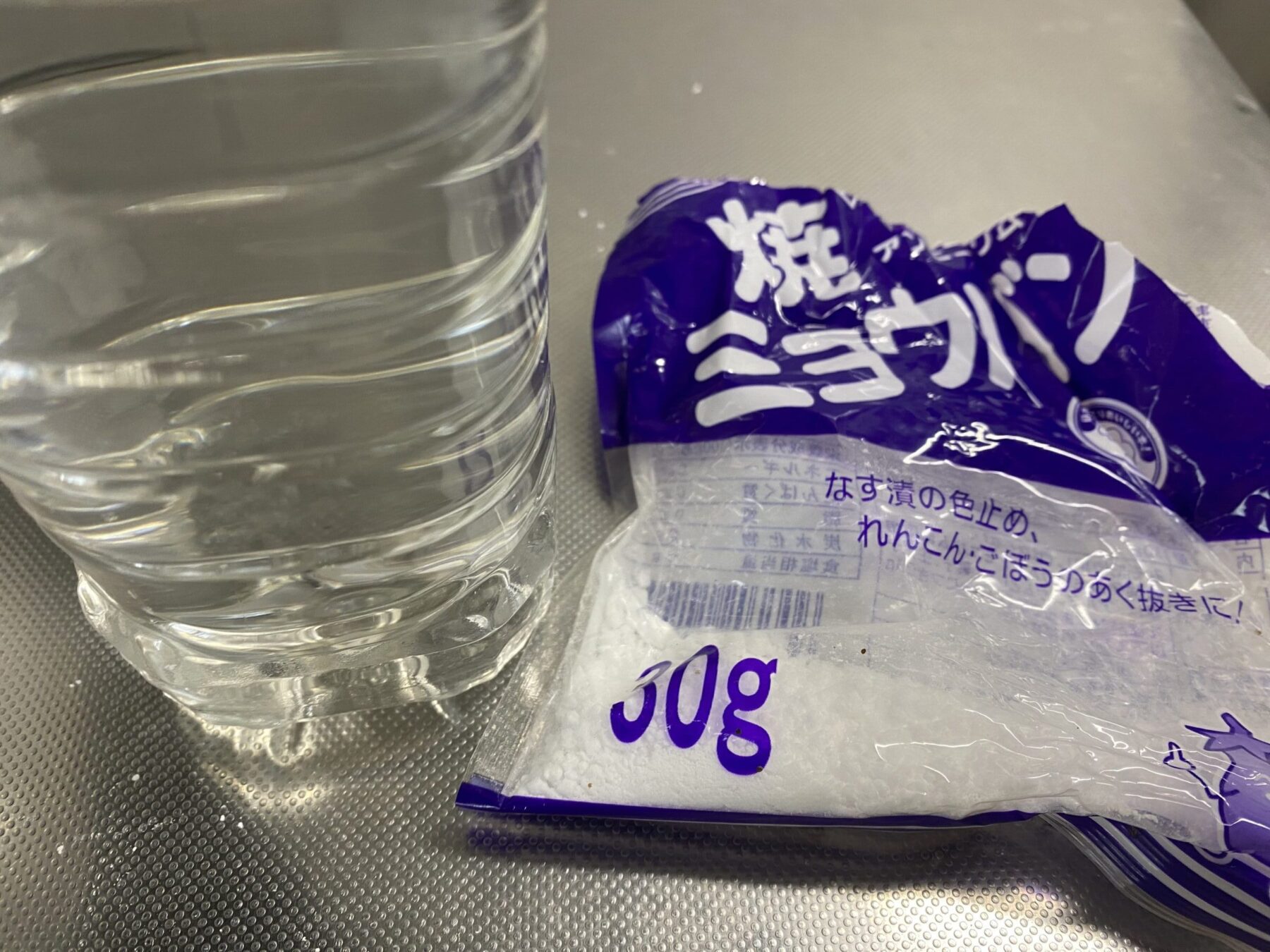

- 7このあと使うみょうばんを溶かすように500mlのお湯を準備する

- 8焼きミョウバン6g(大匙2)を沸かした500mlに溶かし、さらに2Lの水に入れてミョウバンの媒染液をつくる

(本来は染めるものの分量に対して5%程度のミョウバンを使用する)

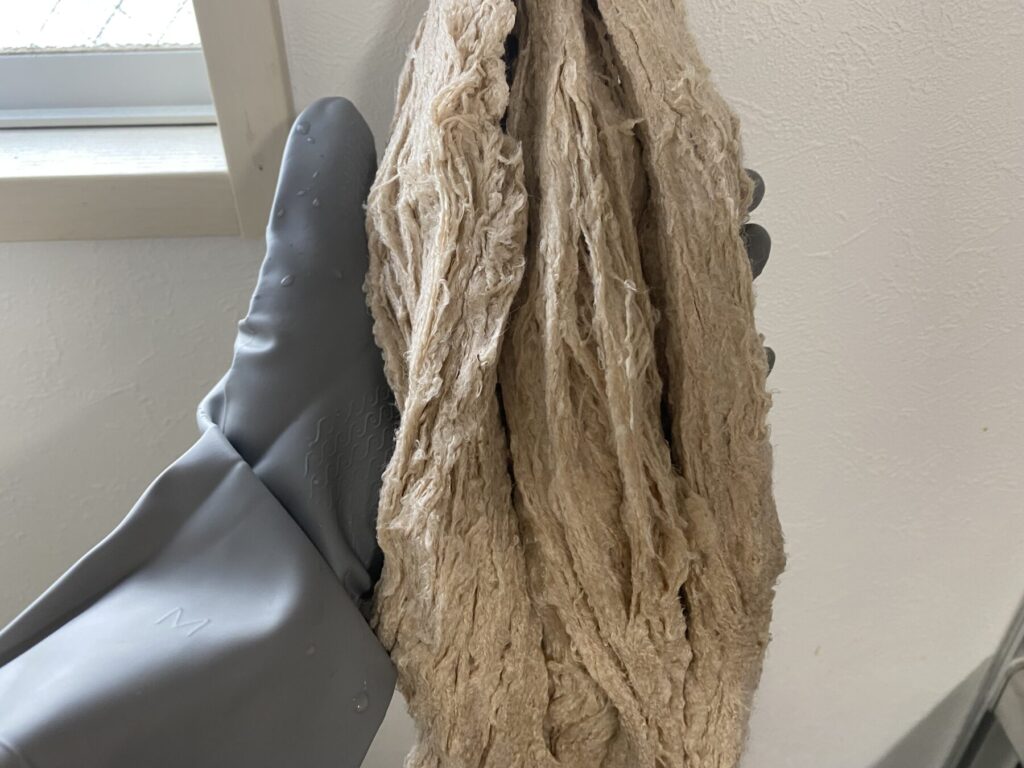

- 9絹糸と木綿糸を染液からあげて水洗いする(熱いのでやけど注意!ゴム手袋必須です)

※もう一度使うので染液は捨てちゃダメ

- 10ミョウバン液に絹糸と木綿糸をつける(20分ほど)

- 11糸を水洗いする

- 12ホーロー鍋の中身をどんぐりと染液にわけて、染液のほうは最初の染液と合わせる

- 13染液のほうはひしゃくを使って空気を含ませるように10回ほど混ぜる

- 14糸を染液につけて染める(20分ほど)

- 15糸を水でよく洗って乾かす

ミョウバン媒染

今回使ったどんぐりはコナラ属の実だった(ナラガシワかなと思った)ので、アルカリ媒染で薄茶色、鉄媒染でグレー、アルカリ+鉄媒染でこげ茶色になります。

ミョウバン媒染はアルミ媒染なので、媒染前よりもちょっと明るい色になります。

今回の糸の重さからすると約19gのミョウバンを使用しないといけなかったようですが、少ない量で媒染液をつくってしまっています。2回目も同様にしているため、次回(もしかしたら来年)は定量でやってみたいと思います。

- ミョウバン6gを500mlの湯に溶かし、溶けたらさらに水2Lに混ぜて使う

- 染め時間:20分浸け置き

淡い仕上がりに

1回目はどんぐりをそのまま煮ただけで、さらに媒染液も薄めだったからか淡い仕上がりになりました

木綿糸は赤みを帯びたベージュに、絹糸もピンクががかったように見えるベージュになりました。

絹糸はシルク真綿ファンシーヤーンというちょっと変わった糸だったので布にしたらかわいいかもしれないと思いたち、段ボール織機で試しに織ってみたところ…腹巻みたいになりました。手触りは最高なのですが、見た目が残念だったので途中で保留になっています。

また、木綿糸はいつものように刺し子に使用する予定で保管してあります。

【2回目】絹糸・木綿布を染める

どんぐりをたくさん拾って帰ったのでもう1回染める分がありました。2回目は絹糸と木綿布を染めてみました。

- 1ホーロー鍋にどんぐり1kgに対して水750mlを入れて火にかける

- 2沸騰後20分ほど煮る

- 3ザルを使って染液だけを別のバケツにわける

- 4わけたどんぐりをもう一度ホーロー鍋に戻して、新たに750mlの水を入れて再び煮る

(沸騰後20分は煮る)(②)

- 5染液のほうはひしゃくを使って空気を含ませるように10回ほど混ぜる(①)

- 6絹糸と木綿布を入れて染める(20分)

※ときどき様子を見て均一に染まるように上下を返すなどする

- 7ザルを使って染液だけを別のバケツにわける

- 8わけたどんぐりをもう一度ホーロー鍋に戻して、新たに750mlの水を入れて再び煮る(沸騰後20分は煮る)(③)

- 9ホーロー鍋の中身をどんぐりと染液にわけて、染液のほうは最初の染液と合わせる(①+②)

- 10染液のほうはひしゃくを使って空気を含ませるように10回ほど混ぜる

- 11糸と布を染液につけて染める(20分ほど)

- 12ザルを使って染液だけを別のバケツにわける

- 13わけたどんぐりをハンマーでつぶしてから、もう一度ホーロー鍋に戻して、新たに750mlの水を入れて再び煮る(沸騰後20分は煮る)(④)

先日家具を組み立てるために購入したゴムハンマーがあったので、これでどんぐりがつぶせないか試してみましたら上手くいきました。

- 14ホーロー鍋の中身をどんぐりと染液にわけて、染液のほうは最初の染液と合わせる(①+②+③)

- 15染液のほうはひしゃくを使って空気を含ませるように10回ほど混ぜる

- 16糸と布を染液につけて染める(20分ほど)

- 17このあと使うみょうばんを溶かすように500mlのお湯を準備する

- 18焼きミョウバン6g(大匙2)を沸かした500mlに溶かし、さらに2Lの水に入れてミョウバンの媒染液をつくる

- 19絹糸と木綿布を染液からあげて水洗いする(熱いのでやけど注意!ゴム手袋必須です)

※もう一度使うので染液は捨てちゃダメ

- 20ミョウバン液に絹糸と木綿布をつける(20分ほど)

- 21糸と布を水洗いする

- 22ホーロー鍋の中身をどんぐりと染液にわけて、染液のほうは最初の染液と合わせる(①+②+③+④)

- 23染液のほうはひしゃくを使って空気を含ませるように10回ほど混ぜる

- 24糸と布を染液につけて染める(20分ほど)

- 25糸と布を水でよく洗って乾かす

染液の色の変化

どんぐりも他の植物と同じように実をつぶすと色が濃くなることがわかりました。また、煮出し回数を増やすと染液の色はだんだんうすくなりますが、回数を経るごとに染まり方は濃くなっていきました。

色が薄いのが良いときは実をつぶさない、または3回4回と染液を抽出する回数が後からのものを使用するとよく、濃い色にしたいときには何回も染液に浸し染める作業を行うとよさそうです。

シュシュをつくってみた

どんぐりで染めた木綿布を何に使おうかと考えて、まずはいつも使っているシュシュを秋色に変えようと思いつくってみました。

また、殻斗+フェルトでどんぐりのチャームをつくってちょうど持ちてが切れてしまったポーチにつけてみました。

こんな風に、染めたあとも何をつくると楽しいかなと考えると2度3度と楽しめます。

乾燥後の糊付けで扱いやすく

今まで糸を染めた直後は良くても、乾くと毛羽だっているのか絡まりやすく、扱いにくくなるのが気になっていました。

糊付けって家でも簡単にできるのかが分からなかったのですが、クサギ染めをやった際に糊付けをしてみたところ絡みにくくなってさばきやすくなったことから、今回も木綿糸だけは糊付けをしてみました。

結果扱いやすくなってとても良かったです。

絹と木綿、1回目と2回目の色の違い

絹:柔らかい手触りで、染まりやすいです。光沢があるため柔らかい印象です。

木綿:扱いやすくしっかりとした質感です。草木染めの素材としては染まりにくく、下準備をすることが大切です。(といいながら今回は思い立ってはじめたためしていません…)

染め方の違い

染めるときに実をつぶすと濃くなりますが、そのままつぶさないで染めると淡い色になります。

煮出し回数を増やすとだんだんと濃くなります。

表まとめ

| 試行 | 水量 | 煮出し回数 | 素材 | 結果の色 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1回目 | 2L×2 | 2回 | 絹糸・木綿糸 | ちょっと薄い。絹は薄いベージュ、木綿はピンクっぽいベージュ | 段ボール織機で試し織り。経は木綿、横は絹。(腹巻のような見た目でかわいくなかった) |

| 2回目 | 750ml×4 | 4回 | 木綿布・絹糸 | 絹糸は茶色、木綿は薄い茶色 | 木綿布でシュシュ完成 |

今回の気づきと今後の挑戦

同じどんぐりでも煮出す回数や実をつぶすと色が変わるなど、一つの素材でもやり方しだいで変わりました。1度に試すことができる方法は限られているので、次回新しい方法を試してみたいと思います。

また、段ボール織機で使いかけた絹糸は今後編み物にできたらいいなと考えているのと、木綿糸を糊付けしたのはとても扱いが便利になったので、今後もこの方法を使ってみようと思っています。

次の挑戦として、どんぐりがまだ手元にあるので、毛糸や他の素材も染めて比べてみることができるといいなと考え中です。