神使といえばきつねや鳩を思い浮かべますが、実は“うなぎ”を神使とする珍しい神社があります。今回は京都市にある三嶋神社を紹介したいと思います。

「三嶋神社本宮」基本情報

| 時間 | – |

| 料金 | – |

| アクセス | 京都駅より四条山科醍醐線大宅行に乗車、五条坂にて下車徒歩9分 |

| 住所 | 〒605-0927 京都府京都市東山区上馬町三丁目 |

今回私は京阪電車で移動し東福寺で下車後、別の神社に立ち寄ってから三嶋神社に行ったため20分ほど歩きました。バスは混雑していることが多いため、電車で行こうと思うと京阪電車七条駅から徒歩20分、清水五条駅からだと徒歩25分ほどはかかります。

駐車場は有料を含め周辺にはあまりみかけないので、公共交通機関での移動がおすすめです。

「三嶋神社本宮」由緒・歴史

こちらの神社は後白河天皇の中宮である平滋子建春門院様という方が、皇子が欲しいと思っていて、世人から「三嶋大神は子を授ける神」だと聞いて信仰したところ、高倉天皇を授かり、後白河天皇が喜んで社殿を建てたのがはじまりだそうです。

この三嶋大神というのは大阪府高槻市にある三島鴨神社の神のことで、そこから御分霊をもらって建てられたということです。(三嶋大社から勧請された説もあるそう)

また、大阪の三島鴨神社、静岡の三嶋大社、愛媛の大山祇神社は、三大三島神社といわれ、根源社が同一だそうです。

このように歴史が深く、有名な神社だったとはまったく知りませんでした。

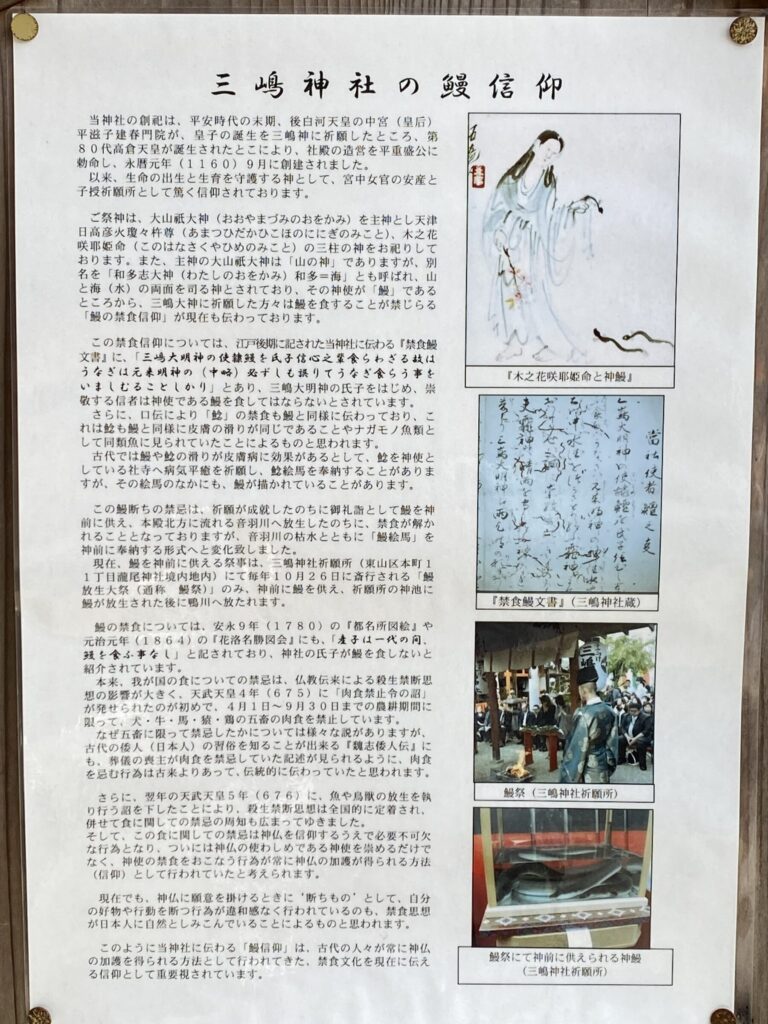

うなぎ信仰について

主神のオオヤマヅミノオオカミは山の神ですが、ワタ(ワタ=海)シノオオカミとも呼ばれ、山と海(水)両方を司るとされています。その神使が鰻であることから、三嶋大神に祈願した人は鰻の禁食信仰(鰻断ち)をするそうです。

御朱印にあるウナギの絵の横に水蛇と書いてあったのが気になっていましたが、海(水)の神様でもあるからだったのかと後から思いました。

それにしても、蛇、カエル、鯰などに比べて鰻というのはかなり珍しい神使ではないでしょうか。

境内の見どころ

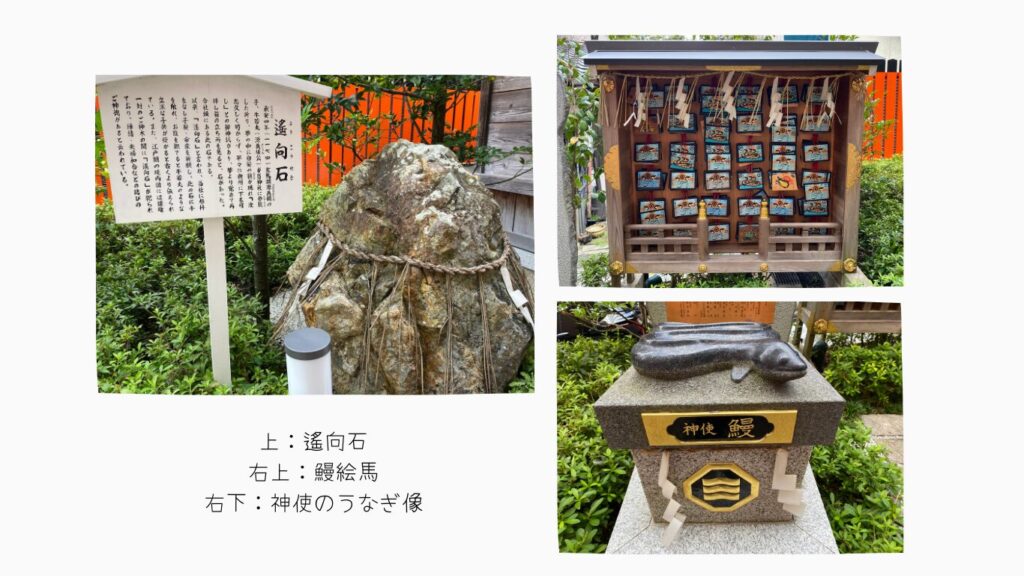

祈願所鎮座地というのが別の場所にあることもあり、本宮というのはかなりこじんまりとしています。路地の間にひっそりとある神社というのが第一印象でしたが、その存在感は狛犬ならぬ阿吽の鰻たちにより目立ったものとなっています。

境内には遙向石(ようこうせき)という牛若丸(源義経)と関係する石もあり、参拝時にこの石に手を触れ、お腹をなでると牛若丸のような立派な子供を授かることができると言われています。他にも縁結び、夫婦和合などの御利益があるという説明書きがありました。

また、御朱印や絵馬、お守りなどには鰻が描かれていてウナギ尽くしでした。

お祭り・行事情報

三嶋神社は祈願所が東山区JR東福寺駅近くの瀧尾神社境内にあります。

毎年10月26日には、鰻業者の人たちがうなぎへの感謝と商売繁盛を祈ってうなぎを神池に放つ「鰻放生大祭」が執り行われています。

今回9月に行ったので、お知らせの張り紙でその様子を見ることができました。見に行けそうだったら行ってみたいです。

| 開催日程 | 2025年10月26日(日) |

| うなぎ祭り | 14:00~ |

参拝の感想

実は参拝時にお守りや御朱印をみてほしいなと思ったのですが、ほとんど情報がないまま出かけたため社務所に人影がなく(なんなら近辺にも人影はなくとても静かでした。)「御用の方はインターホンでお知らせください」にびびり、お守りなどを手に入れることができませんでした。

夫も帰ってからもずっと「お守り欲しかったな…」と言っているので、次回リベンジしたいです。

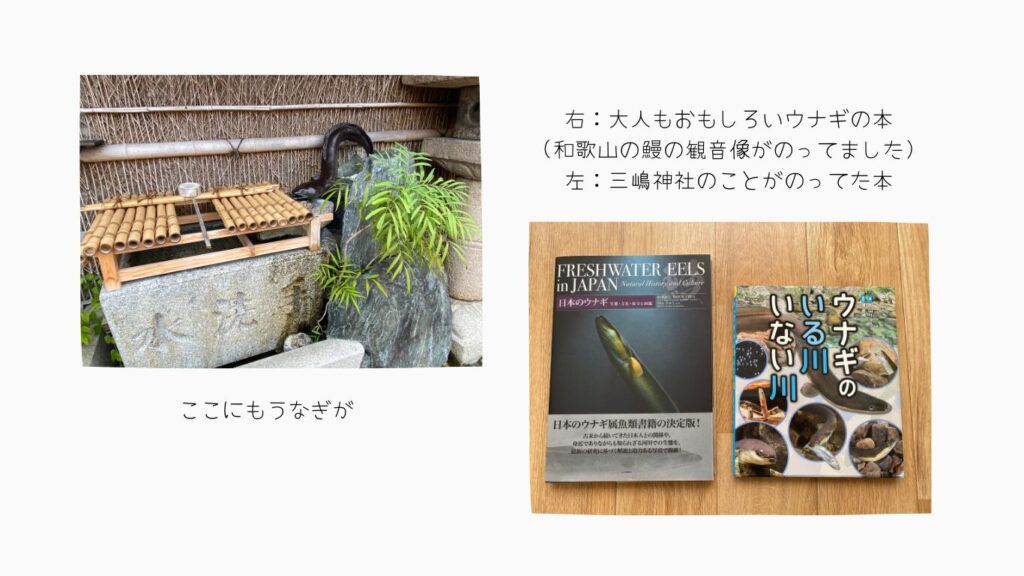

また、帰宅後に夫はウナギの本を数冊取り出し「この神社、本にも出てた!」と盛り上がっていたので、その界隈ではとても有名な神社だということがわかりました。

由緒あるうなぎの神社にぜひ行ってみてほしい

三嶋神社は珍しい神使「うなぎ」に会える神社です。

駅からちょっと歩かないとたどり着けませんが、静かな場所にある三嶋神社本宮は、いきものが好きな人には特におすすめです。小さいけれど由緒もあり、大切にされているのが感じられる場所でした。

そしてウナギと人との関係、ウナギの生態などについても興味を持つことができました。

このあと清水寺まで徒歩1kmほどだったので行ったのですが、観光客の多さとあまりの暑さになにを見たかわからないような状態になってしまい、今日は三嶋神社メインで来ても満足だったなと思いました。というのも、家に帰ってからも由緒を読んだり、ウナギの本を読んだり、歴史を見たりと後からも学ぶものがあったのです。そして次こそはインターホンを鳴らせるようにがんばりたいです。